Warum Effektgrößen entscheidend sind

In der Statistik wird häufig auf p-Werte geschaut – doch sie sagen nur aus, ob ein Ergebnis statistisch signifikant ist, nicht wie relevant oder stark es ist. Effektgrößen quantifizieren genau diese Stärke und ermöglichen eine fundierte Interpretation. Wer wissenschaftlich oder empirisch arbeitet, kommt um sie nicht herum.

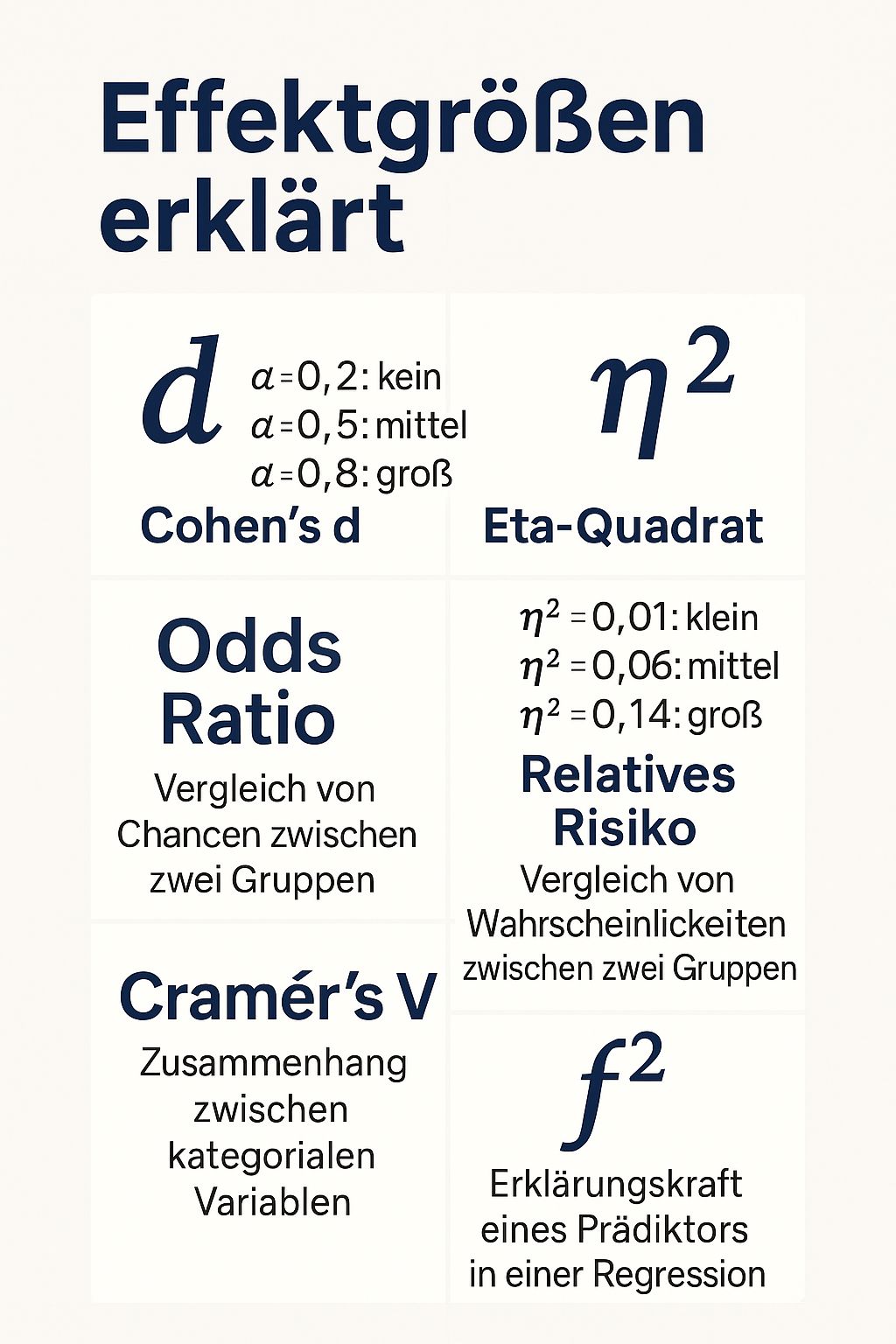

Cohen’s d – Mittelwertsunterschiede standardisiert

Cohen’s d ist die bekannteste Effektgröße für Mittelwertvergleiche. Es standardisiert den Unterschied zweier Mittelwerte anhand der gemeinsamen Standardabweichung. Ein d von 0,5 bedeutet: Der Mittelwertsunterschied beträgt eine halbe Standardabweichung.

- d ≈ 0.2: kleiner Effekt

- d ≈ 0.5: mittlerer Effekt

- d ≈ 0.8: großer Effekt

Typisch eingesetzt bei t-Tests und Prä-Post-Vergleichen.

η² – Anteil erklärte Varianz bei ANOVA

Eta-Quadrat (η²) gibt an, wie viel Prozent der Gesamtvarianz durch eine Gruppenzugehörigkeit erklärt werden. Beispiel: η² = 0,12 bedeutet, dass 12 % der Varianz im Merkmal durch die Gruppierung erklärbar sind. Es ist besonders hilfreich bei einfaktoriellen Varianzanalysen.

f² – Effektstärke in Regressionsmodellen

f² ist eine Effektgröße für Regressionsmodelle. Sie berechnet sich aus dem R² des Modells und zeigt, wie viel zusätzliche Varianz durch eine Prädiktorvariable erklärt wird. Typische Schwellenwerte:

- f² ≈ 0.02: kleiner Effekt

- f² ≈ 0.15: mittlerer Effekt

- f² ≈ 0.35: großer Effekt

Insbesondere in der multiplen Regression ein wertvolles Maß zur Modellbewertung.

Odds Ratio – Chancen vergleichen

Die Odds Ratio (OR) ist ein Maß, das Chancen zweier Gruppen vergleicht. Beispiel: In einer Gruppe beträgt die Chance auf Erfolg 2:1, in einer anderen 1:1 – das ergibt eine OR von 2, also doppelt so hohe Chance. Oft genutzt in medizinischer Forschung.

Relatives Risiko (RR) – Wahrscheinlichkeiten vergleichen

Das Relative Risiko vergleicht Wahrscheinlichkeiten, nicht Chancen. Eine RR von 1,5 bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit ist um 50 % erhöht. Besonders gut geeignet für prospektive Studien, z. B. in Epidemiologie oder Public Health.

Cramér’s V – Zusammenhang bei Kategorialdaten

Cramér’s V misst die Stärke des Zusammenhangs zweier nominaler Variablen. Es basiert auf dem Chi²-Wert und normiert diesen auf einen Bereich zwischen 0 und 1. Es eignet sich für Kreuztabellen beliebiger Größe.

Weitere Effektgrößen

- r: Pearson-Korrelationskoeffizient (z. B. r = 0,3 = mittlerer Effekt)

- R²: Anteil erklärter Varianz in linearen Modellen

- Hedges’ g: Korrektur von Cohen’s d bei kleinen Stichproben

- Glass’ Δ: Effektmaß bei ungleichen Varianzen

- φ-Koeffizient: Zusammenhang zwischen dichotomen Variablen

Häufige Missverständnisse bei Effektgrößen

Ein weit verbreiteter Irrtum ist, Effektgrößen unabhängig vom Kontext zu bewerten. Ein d = 0,3 kann in der Psychologie bedeutsam sein, in der Physik jedoch als vernachlässigbar gelten. Ebenso bedeutet ein R² von 0,2 in Sozialwissenschaften oft schon einen relevanten Erklärungswert. Effektgrößen sind also niemals absolut, sondern immer relativ zur Forschungsfrage und zum Anwendungsbereich zu interpretieren.

Ein weiterer Fehler: Effektgrößen mit praktischer Relevanz gleichzusetzen. Nur weil ein Effekt statistisch groß ist, heißt das nicht automatisch, dass er gesellschaftlich, medizinisch oder wirtschaftlich relevant ist. Umgekehrt können kleine Effekte bei großen Populationen enorme Auswirkungen haben – etwa bei Impfstudien oder bildungspolitischen Maßnahmen.

Effektgrößen in verschiedenen Disziplinen

In der Psychologie werden Effektgrößen z. B. genutzt, um Therapieeffekte zu bewerten (Cohen’s d) oder Unterschiede zwischen Gruppen zu identifizieren (η²). In der Medizin sind Odds Ratio und Relatives Risiko essenziell zur Einschätzung von Behandlungseffekten. In den Sozialwissenschaften kommen häufig Regressionsmodelle mit f², R² oder standardisierten β-Koeffizienten zum Einsatz.

Auch in der Wirtschaftsforschung sind Effektgrößen unerlässlich – etwa bei der Bewertung von Marketingmaßnahmen (z. B. Effekt einer Preisänderung auf das Kaufverhalten). In der Bildungsforschung werden sie verwendet, um Lernzuwächse oder Unterschiede zwischen Unterrichtsmethoden zu analysieren.

Beispielhafte Interpretation: Cohen’s d im Alltag

Angenommen, zwei Gruppen von Studierenden lernen mit unterschiedlichen Methoden. Die Gruppe A erzielt einen Notenschnitt von 2,0 (SD = 0,4), Gruppe B einen Schnitt von 2,3 (SD = 0,5). Der Mittelwertsunterschied beträgt 0,3 Punkte. Berechnen wir Cohen’s d:

d = (M1 - M2) / SDpooled = (2.0 - 2.3) / 0.45 ≈ -0.67

Das ergibt einen mittleren bis großen Effekt. Der negative Wert zeigt lediglich die Richtung (Gruppe A besser als B). Dieser Effekt wäre didaktisch relevant – vor allem, wenn beide Gruppen vergleichbar waren.

Fazit: Ohne Effektgröße keine echte Aussagekraft

Effektgrößen sind mehr als ein Add-on zur Statistik – sie sind unverzichtbar für die Interpretation empirischer Forschung. Wer sich nur auf p-Werte verlässt, läuft Gefahr, Bedeutung und Tragweite von Ergebnissen zu überschätzen oder zu unterschätzen. Mit Effektgrößen hingegen lässt sich evidenzbasiert argumentieren – quantitativ, nachvollziehbar und kontextsensibel.

Lassen Sie uns den nächsten sinnvollen Schritt gehen

Kurze Nachricht genügt – ich prüfe schnell, wie ich Sie am besten unterstützen kann. Sie erhalten eine erste Einschätzung zu Methode, Aufwand und sinnvoller Vorgehensweise. Transparent, ohne Verpflichtung.

In der Regel erhalten Sie werktags innerhalb kurzer Zeit eine Rückmeldung.Direkter Kontakt

E-Mail: info@mehr-als-durchschnitt.de

Telefon/WhatsApp: +49 152 2269 1443

Instagram: @statistik_beratung

TikTok: @statistik.beratung

YouTube: @mehr_als_durchschnitt

Facebook: Mehr als Durchschnitt Statistikberatung